Bejatnya Rambut Gondrong di Mata Orde Baru

Oleh Muhammad Akbar Darojat

MICHAEL Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan dapat diartikan sebagai alat untuk menormalisasi individu-individu di dalam masyarakat melalui disiplin dan norma. Dalam praktiknya, kekuasaan diperlihatkan lewat kemampuannya yang dahsyat: mengkonstruksi pengetahuan yang dimanifestasikan ke dalam sebuah sistem bahasa yang disebut wacana.

Wacana sendiri bisa berupa ide, hukum, opini, moralitas dsb, yang dinyatakan pada satu rentang historis dengan sedemikian rupa. Karena itu, wacana dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh pembikin wacana.

Wacana mempunyai sifat mengisolasi, mendefinisikan dan menghasilkan obyek pengetahuan, sehingga penggetahuan dapat ditetapkan untuk mendemonstrasikan kebenaran yang benar dan siapa yang sesungguhnya berkuasa. Oleh karenanya, kekuasaan seakan-akan dipandang berada di mana-mana. Kekuasaan menyebar dan menjadi kekuatan yang hadir dengan wajah yang tiada menakutkan—tapi represif.

Namun, kekuasaan ada tanpa kita insyafi karena bekerja melalui alam bawah sadar kita dengan wacana tentang yang benar dan salah yang tak henti-hentinya direproduksi. Perlu diingat kekuasaan hadir dalam segala dimensi, baik itu formal maupun non-formal dengan syarat adanya relasi sosial di dalamnya. Meski demikian, setiap kekuasaan akan melahirkan sikap anti-kekuasaan yang tercermin dalam bentuk perlawanan atau pergolakan. Sikap ini tentunya bukan dari luar kekuasaan, melainkan dari dalam kekuasaan itu sendiri.

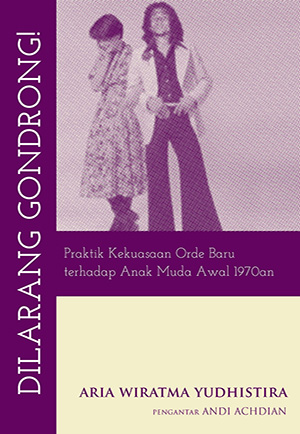

Di dalam buku Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an karya Aria Wiratma Yudhistira (Marjin Kiri, 2010) , Orde Baru menjadikan kekuasaaan sebagai alat untuk mendisiplinkan tata perilaku anak muda. Relasi yang dibangun antara Orde Baru dan anak muda tak ubahnya dengan relasi antara orang tua dan anak. Secara spesifik, keluarga yang ingin dibangun oleh Orde Baru adalah keluarga jawa. Dalam keluarga ini, segala perintah dan larangan orang tua harus dilaksanakan oleh anak tanpa adanya bantahan.

Setiap berbicara dengan orang tua, anak harus memakai bahasa jawa kromo alus. Alasannya tentu karena dalam sebuah keluarga orang tua adalah orang yang paling tua—yang oleh karena itu mesti dihormati. Jika kemudian mereka mbalelo, tentu saja orang tua langsung bertindak.

Anak muda pada masa Orde Baru sendiri dibagi menjadi dua: mereka yang apolitis dan mereka yang politis. Mereka yang apolitis ialah mereka yang tak peduli dengan keadaan sosial-politik di sekitarnya. Karena itu, istilah pemuda yang mempunyai konotasi politik yang disematkan pada anak muda kemudian berubah menjadi remaja (hal 53).

Remaja ialah mereka yang selalu mengikuti segala macam mode dan budaya terbaru yang sedang ngetrend di Barat. Budaya kaum hippies yang saat itu sedang marak di barat memberikan pengaruh yang cukup besar pada gaya anak muda di Indonesia (hal 53).

Secara genealogis, kaum hippies muncul sebagai gerakan counter-coulter atas norma-norma sosial yang berlaku sejak berakhirnya Perang Dunia II. Mereka kecewa dengan dibelahnya dunia menjadi dua bagian (Blok Barat dan Sovyet) yang saling berperang untuk memperebutkan hegemoni.

Dari sini kita bisa melihat bahwa mereka menginginkan sebuah perdamaian dan kebebasan di dunia. Karena itu, mereka tampil dengan gaya nyentrik, di mana rambutnya digondrongkan, jengotnya dibiarkan panjang, mengenakan pakaian longgar aneka warna, sandal dan manik-manik.

Sementara bagi kaum hawa, mereka biasanya tidak mengenakan bra. Ini merupakan bentuk simbolisasi dari kedekatakannya dengan alam dan untuk membedakannya dengan karakteristik golongan orang tua (hal 43).

Kebiasaannya pun jauh dari norma-norma sosial. Mereka suka melakukan free sex, memakai narkotika, meminum minuman keras, menghisap ganja, menghisap morphin, memakai obat bius tanpa persetujuan dan petunjuk dokter dan kebiasaan bejat lainnya.

Sayangnya, kaum remaja hanya mengimpor budaya yang amoral semata. Sikap kaum hippies yang politis dan kritis terhadap situasi sosial-politik dunia justru mereka abaikan. Alhasil, mereka hanya menggondrongkan rambut, memakai celana cut bray, melakukan sex bebas, memakai narkotika. Lebih lanjut, sebagaimana dicatat oleh Aria:

Sambil bergerombol biasanya mereka membicarakan persoalan cinta, seks, mode pakaian, ganja, persahabatan, perkelahian dengan sesama anggota kelompok, juga tentang kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. (hal 60).

Perlu diingat bahwa remaja yang berada dalam kelas menengah atas perkotaan-lah yang dapat mengetahui perkembangan budaya di belahan dunia Barat, karena mereka dapat mengakses media massa seperti, majalah, surat kabar, radio dsb.

Sehingga, kaum Orbais yang mencemaskan perilaku kaum remaja kala itu dan berusaha menertibkan tata busana mereka, terutama larangan berambut gondrong, sebenarnya merupakan tindakan yang berniat menyelamatkan anak-anak mereka sendiri. Mereka takut anak yang diidam-idamkan kelak mewarisi kekuasaanya menjadi berandalan yang tak jarang hanyut bersama morphin dan narkotika.

Inilah lelucon penguasa yang tidak lucu. Membawa-bawa urusan domestik ke urusan publik. Mereka terus-terusan saja berdalih bahwa rambut gondrong itu merupakan budaya barat yang harus kita jauhi karena tak sesuai dengan kepribadian bangsa. Padahal rambut gondrong merupakan produk asli pribumi, sebagaimana dicatat oleh Raffles yang dikutip oleh Andi Achdian dalam kata pengantar buku ini:

Kaum laki-laki, kecuali dalam acara tertentu, biasanya melingkarkan rambut mereka di sekeliling kepala, dan menjepitnya dengan sisir sirkam di depan. Namun, di kalangan petinggi, merupakan suatu kehormatan untuk membiarkan rambutnya terurai di hadapan atasan mereka (hal xi).

Toh perubahan tindak-tanduk anak muda bermula sejak mereka membuka kran investasi asing lebar-lebar, sebagaimana tercermin dalam UU NO.1/1967, yang kemudian secara tidak langsung membawa pengaruhnya dalam aspek budaya.

Memang mereka melarang kaum remaja untuk melakukan tindakan yang amoral, namun di belakang mereka sendiri melakukan tindakan yang amoral seperti, suka datang ke niteclub untuk menonton strip-tease, sering mengajak gadis-gadis ke puncak dsb (hal 92).

Sementara itu, mereka yang politis ialah mereka yang peduli dengan keadaaan sosial politik di sekitarnya. Mereka terdiri dari para mahasiswa yang berada di universitas. Di sela-sela waktu kuliah mereka biasanya menghelat diskusi, nongkrong sembari ngopi dan tentu saja berdemonstrasi.

Pada masa Orde Baru, mereka menentang persoalan korupsi yang kian marak dan dana pendidikan yang terus berkurang. Arief Budiman menuturkan bahwa pada masa ini, demonstrasi yang mereka lakukan bersifat moralis. Artinya, menguatarkan apa yang dianggap benar dan salah (hal 62).

Selain masalah itu, mahasiswa juga menyorot masalah militerisme, Dwi Fungsi ABRI, pembangunan kompleks miniatur Indonesia dan kecurangan dalam Pemilu.

Di tengah-tengah kondisi genting itulah, kaum Orbais masih saja berulah dengan melarang seluruh rakyat Indonesia berambut gondrong. Banyak mahasiswa yang kemudian mengondrongkan rambutnya sebagai simbol perlawanan atas kaum Orbais.

Hal ini mengakibatkan kaum Orbais kian cemas. Apalagi di belahan dunia Barat sedang muncul gerakan “Kiri Baru” (hal 107). Sehingga, mereka kemudian mengibliskan rambut gondrong di media massa mainstream tanpa ada henti dan membentuk Bakorperagon (Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong).

Tindakan kaum Orbais tersebut menuai protes di kalangan mahasiswa yang kemudian membuahkan polemik di antara keduanya. Pada gilirannya, polemik ini berujung pada tewasnya Rene Louis Coenraad, seorang Mahasiswa ITB.

Kejadian tragis tersebut membuat mahasiswa kian radikal menentang kebijakan Orde Baru hingga kemudian mengeluarkan “Petisi 24 Oktober”. Mengingat akumulasi ketidakpuasan mahasiswa dapat berpotensi merobohkan sebuah kekuasaan, sebagaimana pernah terjadi di masa Soekarno, Jendral Soemitro melakukan pertemuan dengan mahasiswa di berbagai universitas di Jawa.

Dalam pertemuan itu, ia mengakui masih banyak kecacatan dalam tubuh pemerintahan. Juga menyatakan bahwa dirinya tak melarang berambut gondrong, melainkan hanya menganjurkan supaya tidak berambut gondrong karena menurutnya kurang enak untuk dipandang. Bahkan, ia mengakui bahwa anaknya sendiri berambut gondrong.

Pertemuan tersebut merupakan semacam angin segar yang mengurangi panasnya hubungan antara kaum Orbais dan mahasiswa. Pada gilirannya, polemik rambut gondrong secara gradual mulai padam. Namun, mahasiswa tetap saja merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan Orde Baru, hingga kemudian mencapai klimaksnya dalam perstiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), sebuah demonstrasi besar-besaran mahasiswa untuk menentang modal asing. []

————————

Muhammad Akbar Darojat, Santri Misykat al-Anwar Bogor