Toponimi Jendela Memahami Sejarah, Ekologi, Ideologi hingga Kekuasaan

Oleh Maspril Aries

Prolog

Manusia tidak pernah hidup dalam ruang hampa semantik. Setiap kali kita menjejakkan kaki di sebuah “tempat”, kita—baik sadar maupun tidak—membawa serta sejumlah makna yang melekat pada nama tempat itu.

SUATU hari dalam perjalanan dari Musi Banyuasin (Muba) menuju Palembang, singgah di sebuah masjid yang ada di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera yang kerap disebut “Jalintim”. Singgah di rumah ibadah bernama Masjid Jami’ Ul Mukminun untuk menunaikan salat Asar.

Masjid tersebut berada di jalan Palembang–Jambi atau Jalintim dalam wilayah Desa Seratus Lapan, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin. Saat membaca nama desa sempat bertanya dalam hati, “Mengapa desa ini diberi nama Seratus Lapan? Apa di sebelahnya ada Desa Seratus Tujuh atau Seratus Enam?”

“Malu bertanya sesat di jalan,” kata pepatah. Untuk mencari jawaban dari pertanyaan itu, di sekitar masjid tidak ada seorang pun warga desa yang bisa ditanyai. Maka jawabannya hanya bisa menduga-duga. Mungkin nama Desa Seratus Lapan diberikan karena terletak di Km 108 Jalintim. Mencoba mencarinya di alam maya, ternyata mesin pencari dan juga aplikasi imitasi atau kecerdasan buatan tidak mampu memberi jawaban yang memuaskan atas rasa ingin tahu tersebut. Ternyata pada Km 98 dan seterusnya pada ruas Jalintim Palembang–Jambi adalah letak geografis Desa Seratus Lapan.

Cerita serupa juga pernah terjadi saat menjejakkan kaki di Istanbul, Turkiye. Ada rasa ingin tahu, mengapa kota ini diberi nama “Istanbul”? Dari berbagai informasi kota ini telah berulang berganti nama. Maka dengan cepat mesin pencari dan aplikasi imitasi (AI) memberikan jawabannya.

Menurut catatan sejarah yang dilansir dari Mvlim.com, kota ini telah mengalami pergantian nama sebanyak tiga kali. Dimulai dari 657 SM, Istanbul yang ketika itu menjadi koloni Yunani dikenal dengan sebutan Bizantium. Toponimi itu diambil dari nama tokoh mitologis Yunani kuno, Raja Byzas.

Sepuluh abad berikutnya, berubah nama menjadi Konstantinopolis (Konstantinopel) sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur dengan Toponimi itu sendiri diambil dari nama Kaisar Konstantinus I yang memerintah Romawi Timur antara 306–337. Kemudian pada pertengahan abad ke-15 saat Sultan Muhammad II al-Fatih dari Dinasti Utsmaniyah menaklukkan Konstantinopel, ia tidak pernah mengubah nama kota itu secara resmi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Muslim Utsmaniyah sering menyebut Konstantinopel dengan Islambol (yang berarti “Kota Islam”).

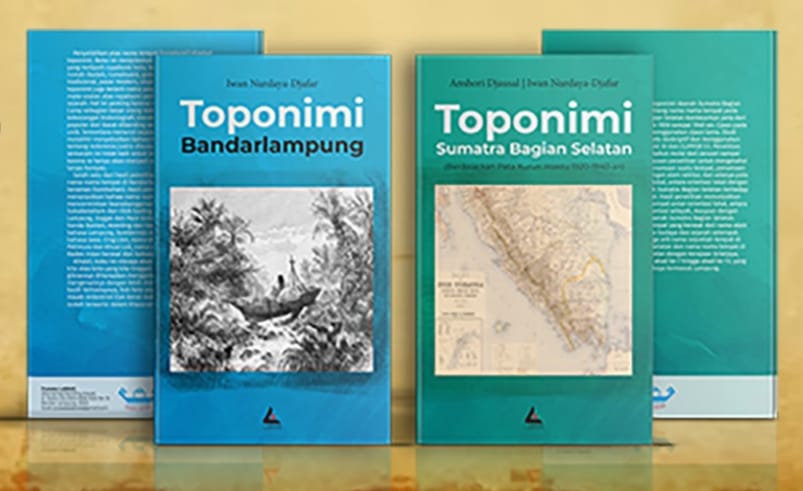

Ternyata untuk menjawab pertanyaan yang keluar dari dalam hati itu itu, ada yang namanya “Toponimi” menyediakan jawabannya. Sama seperti dua buku yang diterbitkan Pustaka Labrak dari Bandarlampung. Buku pertama berjudul Toponimi Sumatra Bagian Selatan (Berdasarkan Peta Kurun Waktu 1920-1940) yang ditulis Anshori Djausal dan Iwan Nurdaya-Djafar. Buku kedua berjudul Toponimi Bandarlampung yang ditulis Iwan Nurdaya-Djafar.

Secara umum dua buku yang ditulis budawayan dan sastrawan Lampung ini adalah sebuah paparan tentang penamaan dan asal-usul nama tempat. Tentang struktur fonologis dan morfologis nama tempat. Tentang makna semantik, simbolik, dan konotasi budaya pada nama tempat. Juga tentang prinsip dan kriteria penamaan legal dan administratif. Area cakupannya meliputi wilayah Sumatera bagian Selatan yang kerap disebut Sumbagsel dan Bandarlampung yang menjadi ibu kota Provinsi Lampung.

Toponimi itu sendiri “makhluk” atau “benda” apa? Di dunia akademis, secara terminologis, toponimi merupakan subdisiplin dari onomastika, yakni ilmu yang mempelajari seluruh aspek nama, baik nama orang (antroponimi) maupun nama tempat (toponimi). Onomastika sendiri berakar pada pengamatan historis dan hubungan antar budaya melalui penamaan yang diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan (folklor, legenda) maupun dokumen tertulis.

Toponimi, yang secara etimologis berasal dari kata Yunani “topos” (tempat) dan “onoma” (nama), merupakan cabang keilmuan linguistik yang meneliti asal usul, bentuk, makna, serta perubahan dari nama tempat di seluruh permukaan bumi, baik yang bersifat alam seperti sungai, lautan, dan pegunungan, maupun buatan seperti kota, jalan, dan jembatan.

Dalam praktiknya, toponimi menjadi instrumen penting dalam identifikasi dan pemetaan wilayah, pelestarian identitas budaya, penyusunan administrasi pemerintahan, ekspresi warisan sejarah, hingga optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Dua buku toponimi yang terbit di Bandarlampung ini merangkum tentang hal itu.

Perlu dicatat bahwa toponimi atau nama-nama tempat tersebut tidak berdiri sebagai “label” geografis semata. Dalam buku ini memuat cerita sejarah, nilai budaya, dan identitas sosial komunitas yang menempati wilayah tersebut. Dengan demikian, pengkajian toponimi tidak hanya bermanfaat di bidang linguistik dan geografi tetapi juga sangat vital untuk pelestarian warisan budaya dan karakter bangsa.

Buku toponimi Sumbagsel dan Bandarlampung ini pada era milenial atau globalisasi menjadi alarm bagi kita semua, khususnya bagi pemerintah untuk terus menambah urgensi pembakuan toponimi yang sesuai kaidah internasional, agar informasi spasial dapat dipertukarkan dan dipahami secara universal.

Toponimi Sumbagsel

Sebelum memaparkan lebih lanjut, perlu ada penambahan informasi tentang penggunaan kata atau diksi “Sumatra” dan “Sumatera” agar tidak bertanya-tanya. Kenapa buku ini menulis dengan kata “Sumatra” buku yang lain menulis dengan kata “Sumatera”. Tidak konsisten. Dua kata ini tidak perlu diperdebatkan untuk buang-buang energi. Sepakati saja keduanya merujuk pada sebuah pulau yang sama dalam peta Indonesia.

Dalam perkembangannya, pasca reformasi, Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) oleh lima kepala daerah atau gubernur di wilayah ini, diubah sebutannya menjadi “Belajasumba”. Belajasumba adalah akronim dari lima provinsi yang ada di selatan pulau Sumatera, yaitu Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung (Babel). Sepertinya kata “Belajasumba” perlu dimasukan dalam buku toponimi Sumbagsel jika kelak ada revisi/ perbaikan.

Buku Toponimi Sumatra Bagian Selatan bukan hanya berisi sekedar ilmu tentang nama tempat, merupakan cabang kajian yang menghubungkan bahasa, sejarah, budaya, dan geografi. Nama-nama tempat bukan sekadar penanda lokasi, melainkan jejak naratif yang merekam peristiwa, identitas, dan transformasi sosial. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman etnis dan sejarah kolonial, studi toponimi menjadi alat penting untuk memahami dinamika kekuasaan, resistensi, dan konstruksi identitas lokal.

Kehadiran buku “Toponimi Sumatra Bagian Selatan (Berdasarkan Peta Kurun Waktu 1920-1940)” dan “Toponimi Bandarlampung” menjadi penting artinya sebagai sebuah studi, karena memiliki dampak multidimensi, mulai dari penyusunan peta, tata ruang, administratif, hingga pelestarian budaya. Tanpa penamaan yang baku dan jelas, peta menjadi “peta buta” yang kehilangan orientasi dan makna.

Studi toponimi dalam dua buku ini menggali nilai budaya dan tradisi karena setiap nama tempat mengandung kisah, nilai-nilai, serta tradisi yang perlu dilestarikan. Juga sekaligus sebagai pintu menelusuri jejak sejarah dan perubahan sosial karena nama tempat merekam berbagai peristiwa seperti perang, migrasi, atau perubahan rezim.

Kedua buku ini dapat membantu administrasi dan pembangunan, dengan penamaan tempat yang jelas mempermudah pelayanan publik, identifikasi wilayah pajak, tanggap darurat bencana, hingga pengelolaan pemilu atau pembangunan. Sekaligus menjadi salah satu bagian dari pelestarian bahasa lokal karena toponimi memuat istilah dan kosakata daerah, saat nama tempat dipertahankan maka bahasa pun ikut lestari.

Buku-buku tentang toponomi secara umum dapat menjadi instrumen diplomasi dan identitas. Ingat kasus, perebutan wilayah (misal Pulau Sipadan dan Ligitan), toponimi dapat menjadi senjata diplomasi yang menentukan status wilayah.

Kerajaan Sriwijaya

Buku Toponimi Sumatra Bagian Selatan yang berisi tiga bagian. Bagian pertama, studi toponimi di wilayah Sumatra Bagian Selatan. Bagian kedua, Toponimi Sejumlah Tempat di Sumatra Bagian Selatan, dan Bagian ketiga, Nama Tempat yang Berkelindan dengan Kerajaan Sriwijaya. Pada ketiga ini semakin memperkaya tentang toponimi daerah atau tempat di Sumatera Selatan.

Selama ini setiap diskusi wacana tentang Kerajaan Sriwijaya, selalu berorientasi ke atas (Utara pulau Sumatera). Kerajaaan Sriwijaya berpusat di Palembang terkait dengan Jambi atau Bangka Belitung, lalu Tumasik dan Malaka serta Chola di India. Jarang melirik ke bawah atau Selatan pulau Sumatera, yaitu Lampung. Jika membahas Kerajaan Sriwijaya, maka dasar dari pembahasan atau diskusi yang berlangsung adalah Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Kota Kapur.

Ternyata di Selatan (Lampung) ada Prasasti Palas Pasemah dan lainnya. Buku Toponimi Sumatra Bagian Selatan ini telah ikut memperkaya khasanah tentang kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang wilayahnya pada masa itu lebih luas dari Indonesia saat ini. Anshori Djausal dan Iwan Nurdaya-Djafar dalam buku setebal 330 halaman ini menyatakan, “Lampung pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Sriwijaya. Hal ini ditandai oleh temuan Prasasti Palas Pasemah, Bungkuk, Ulu Belu, Batu Bedil, Hujung Langit, yang merupakan prasasti dari masa Sriwijaya”.

Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Kota Kapur sendiri merupakan dua artefak epigrafis paling penting yang menandai awal kebesaran Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim Buddha yang berpengaruh luas di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga setidaknya abad ke-13 Masehi. Kedua prasasti ini, selain menjadi bukti otentik berdirinya dan berkembangnya Sriwijaya, juga menjadi sumber primer yang vital dalam studi sejarah, politik, budaya, hingga linguistik wilayah Sumatera bagian Selatan.

Secara geografis, prasasti-prasasti tersebut tidak hanya menandai batas politik dan administrasi, melainkan juga menjadi landasan dalam berkembangnya toponimi atau penamaan tempat di seluruh Sumatera Selatan dan sekitarnya, yang jejaknya dapat ditemukan hingga zaman modern.

Jadi kemudian tidak salah jika ada beberapa nama tempat di Sumatera Bagian Selatan memiliki kesamaan, Kerajaan Sriwijaya pernah menyatukan, telah mempengaruhi dan memberi warna atas nama tempat atau toponimi di beberapa daerah memiliki kesamaan.

Apakah Prasasti Palas Pasemah yang berada di Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan ada keterhubungannya dengan Pasemah di Sumatera Selatan (Sumsel)? Hal ini tidak ditemukan dalam buku Toponimi Sumatra Bagian Selatan. Pasemah di Sumsel identik nama salah satu suku/etnis dengan wilayah sebaran meliputi Kabupaten Lahat, Pagar Alam, dan sebagian Bengkulu. Karakteristik Suku Pasemah dikenal dengan peninggalan megalitiknya dan budaya pegunungan. Mereka memiliki sistem adat yang khas dan seni ukir batu. Suku lainnya di Sumsel adalah Suku Komering, Suku Ogan, Suku Palembang, Suku Lematan dan Suku Semendo.

Dua buku tentang toponimi yang terbit di Bandarlampung ini secara tidak langsung menyatakan bahwa mempelajari atau studi toponimi daerah sangat penting. Pertama, untuk pelestarian warisan budaya daerah bahwa nama tempat merupakan artefak budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Kedua, mengungkap identitas sosial dan sejarah yang menyatakan bahawa toponimi menjadi pintu masuk memahami narasi sejarah lokal, jaringan ekonomi, dan ekspresi keunikan identitas.

Ketiga, sebagai pendukung perencanaan pembangunan. Nama tempat yang konsisten mempermudah penataan wilayah, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik. Keempat, bagian dari pendidikan dan kesadaran multikulturalisme yang mengajarkan pentingnya menghargai warisan sejarah, perbedaan bahasa, dan kompleksitas budaya Indonesia melalui nama-nama tempat.

Epilog

Studi toponimi bukan hanya disiplin yang menarik secara intelektual, tetapi juga merupakan prasyarat penting untuk pemahaman yang utuh tentang identitas dan sejarah manusia. Setiap toponim adalah narasi yang terenkapsulasi (pengapsulan) — cerita tentang siapa yang pernah tinggal di sana, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka melihat dunia. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, toponimi adalah harta karun linguistik yang harus didokumentasikan dan dilestarikan.

Studi toponimi, pada akhirnya, adalah usaha berkelanjutan untuk membaca dan menghargai “peta pikiran” yang telah diukir oleh peradaban manusia pada permukaan bumi.

Masa depan toponimi menuntut pendekatan holistik dan interdisipliner, yang menempatkan toponimi tak sekadar sebagai produk kartu identitas wilayah, tetapi juga sebagai refleksi sejarah, ekspresi budaya, dan instrumen pembangunan nasional. []

_____________

Maspril Aries, Penggiat Literasi-Tutor-Penulis & Penerbit Buku, Palembang.

>> Dimuat juga di KingdomSriwijaya.id, Senin, 20 Oktober 2025